Фото из открытых источников

Британский физик лорд Кельвин в 1900 году утверждал, что все важные открытия науки уже сделаны. Однако квантовая механика и произвели настоящую революцию, и сегодня ни один физик не посмеет утверждать, что наше физическое знание о Вселенной близится к завершению. Напротив, каждое новое открытие автоматически рождает всё больше вопросов…

Каким образом измерить коллапс квантовых волновых функций?

В царстве фотонов, электронов и прочих элементарных частиц квантовая механика является законом. Частицы ведут себя как волны, которые распространяются на огромной площади. Каждая частица описывается "волновой функцией", которая говорит о её возможном расположении, скорости и других свойствах. На самом деле частица имеет диапазон значений для всех свойств до того времени, пока её экспериментально не измерили. В момент обнаружения её волновая функция "разрушается". Но, почему и как в той реальности, которую мы воспринимаем, несут крах для их волновой функции? Вопрос, известный как проблема измерения, может показаться эзотерическим, но наше понимание того, что такое наша реальность, да и существует ли она вообще - тоже находится под большим вопросом.

Почему вещества больше, чем антивещества?

На самом деле главный вопрос в том, почему что-то вообще существует. Некоторые учёные предполагают, что после Большого взрыва материя и антиматерия были симметричны. Если бы это было так, то видимый нами мир был бы сразу же уничтожен - электроны вступили бы в реакцию с антиэлектронами, протоны с антипротонами и так далее, оставляя за собой, лишь море "голых" фотонов.

Стрела времени

Время движется вперед, потому что свойство Вселенной под названием "энтропия", примерно определяется, как уровень увеличивающегося беспорядка, и поэтому нет никакого способа, чтобы обратить вспять рост энтропии после того, как это уже произошло. Но основной вопрос в следующем: почему энтропия находилась на низком уровне в момент зарождения Вселенной, когда сравнительно небольшое пространство переполнялось колоссальной энергией?

Что такое тёмная материя?

Во Вселенной более 80 % материи, которая не излучает и не поглощает свет. Поскольку тёмную материю не видно, её существование, а также свойства фиксируются благодаря её гравитационному воздействию на видимую материю, излучению и изменению структуры Вселенной. Эта тёмная субстанция пронизывает окраины галактики и состоит из "слабо взаимодействующих массивных частиц".

Что такое тёмная энергия?

Считается, что тёмная энергия - это космологическая постоянная, неотъемлемое свойство самого пространства, которое имеет отрицательное давление. Чем больше расширяется пространство, тем больше пространства создаётся, а с ним и тёмной энергии. На основании наблюдаемой ученые знают, что масса всей тёмной энергии должна составлять около 70% от общего объёма содержания Вселенной. Однако учёные до сих пор не могут найти способ, как её искать.

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

Аннотация

Величайшей, даже главнейшей загадкой физики является эксперимент Юнга по интерференции (двухщелевой эксперимент). Невозможно объяснить его, допуская корпускулярность фотона. Но и признание у фотона волновых свойств так же не позволяет непротиворечиво объяснить интерференционную картину. С одной стороны, фотон всегда оставляет на фотопластинке точку, что несовместимо с волновой природой фотона. С другой стороны, фотон фактически одновременно проходит через обе щели, что несовместимо с его корпускулярной природой.

Многие физические и научные загадки бывают крайне сложны как в описании, так и в постановке эксперимента, но позволяют привести объяснения, не противоречащие логике и здравому смыслу. Эксперимент с интерференцией, напротив, является предельно простым в исполнении и невозможным в объяснении. Все технические характеристики установки просты в описании (источник, интерференционные решётки, принципы явления и даже математические расчёты результатов), но логическое объяснение, с позиции здравого смысла, увязка всех их в единое целое невозможны.

Эта непостижимая интерференция

Интерференция или эксперимент с двумя щелями, согласно Фейнману, «заключает в себе сердце квантовой механики» и является квинтэссенцией принципа квантовой суперпозиции. Принцип интерференции, как основной принцип линейной волновой оптики, впервые чётко сформулировал Томас Юнг в 1801 году. Он же впервые в 1803 году ввёл и термин «интерференция». Учёный так наглядно поясняет открытый им принцип (эксперимент, известный в наше время под названием «двухщелевой эксперимент Юнга», http://elkin52.narod.ru/biograf/jng6.htm):

«Для получения эффектов наложения двух порций света необходимо, чтобы они исходили из одного источника и приходили в одну и ту же точку по разным путям, но по близким между собой направлениям. Для отклонения одного или обеих частей пучка можно использовать дифракцию, отражение, преломление или комбинацию этих эффектов, но самый простой способ, если пучок однородного света [от первой щели] (один цвет или длина волны) падает на экран, в котором сделаны два очень маленьких отверстия или щели, которые можно рассматривать как центры расхождения, от которых свет благодаря дифракции рассеивается во всех направлениях».

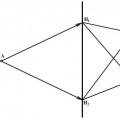

Современная экспериментальная установка состоит из источника фотонов, диафрагмы из двух щелей, и экрана, на котором наблюдается интерференционная картина. После прохождения щелей на экране позади барьера возникает интерференционная картина из чередующихся ярких и темных полос:

Рис.1 Интерференционные полосы

Фотоны попадают на экран в отдельных точках, но наличие интерференционных полос на экране показывает, что существуют точки, в которые фотоны не попадают. Пусть р - одна из таких точек. Тем не менее фотон может попасть в р, если закрыть какую-либо из щелей. Такая деструктивная интерференция, при которой альтернативные возможности могут иногда сокращаться, является одним из самых загадочных свойств квантовой механики .

Интересным свойством эксперимента с двумя щелями является то, что интерференционную картину можно «собрать» по одной частице - то есть, установив настолько низкую интенсивность источника, что каждая частица будет находится «в полёте» в установке одна и сможет интерферировать только сама с собой. В этом случае у нас появляется соблазн спросить себя, через какую из двух щелей частица пролетает «на самом деле» . Заметим, что две разные частицы интерференционную картину не создают.

В чём же состоит загадочность, противоречивость, абсурдность объяснения явления интерференции? Они разительно отличаются от парадоксальности множества других теорий и явлений, таких как специальная теория относительности, квантовая телепортация, парадокс запутанных квантовых частиц и других. На первый взгляд в объяснениях интерференции всё просто и очевидно. Рассмотрим эти объяснения, которые можно разделить на два класса: объяснения с волновой и объяснение с корпускулярной (квантовой) точек зрения.

Прежде, чем мы начнём анализ, отметим, что под парадоксальностью, противоречивостью, абсурдностью явления интерференции мы подразумеваем несовместимость описания этого квантовомеханического явления формальной логике и здравому смыслу. Смысл этих понятий, в каком мы их здесь применяем, изложен в приложениях к данной статье.

Интерференция с волновой точки зрения

Самым распространенным и безупречным является объяснение результатов двухщелевого эксперимента с волновой точки зрения :

«Если разность пройденных волнами расстояний равна половине нечётного числа длин волн, то колебания, обусловленные одной волной, достигнут гребня в тот момент, когда колебания другой волны достигнут впадины, а, следовательно, одна волна уменьшит возмущение, создаваемое другой, и даже может полностью его погасить. Это иллюстрирует рис.2, где показана схема эксперимента с двумя щелями, в котором волны от источника А могут достичь линии ВС на экране, только пройдя через одну из двух щелей Н1 или Н2 в препятствии, расположенном между источником и экраном. В точке Х на линии ВС разность длин путей равна АН1Х - АН2Х; если она равна целому числу длин волн, возмущение в точке Х будет большим; если она равна половине нечётного числа длин волн, возмущение в точке Х будет малым. На рисунке показана зависимость интенсивности волны от положения точки на линии ВС, которая связана с амплитудами колебаний в этих точках».

Рис.2. Интерференционная картина с волновой точки зрения

Казалось бы, описание явления интерференции с волновой точки зрения ни в коей мере не противоречит ни логике, ни здравому смыслу. Однако фотон, вообще-то, считается квантовой частицей . Если он и проявляет волновые свойства, то, тем не менее, должен оставаться самим собой - фотоном. Иначе, при одном всего лишь волновом рассмотрении явления мы фактически уничтожаем фотон как элемент физической реальности. При таком рассмотрении получается, что фотона как такового... не существует! Фотон не просто проявляет волновые свойства - здесь он и есть волна, в которой нет ничего от частицы. Иначе в момент раздвоения волны мы должны признать, что через каждую из щелей проходит полчастицы - фотона, полфотона. Но тогда должны быть возможны эксперименты, способные «поймать» эти полфотона. Однако никому и никогда не удавалось зарегистрировать эти самые полфотона.

Итак, волновая трактовка явления интерференции исключает саму мысль о том, что фотон - частица. Следовательно, рассматривать в этом случае фотон как частицу - абсурдно, нелогично, несовместимо со здравым смыслом. По логике вещей нам следовало бы предположить, что из точки А фотон вылетает как частица. На подлёте к препятствию он вдруг превращается в волну! Проходит через щели как волна, разделившись на два потока. Иначе нам нужно поверить в то, что одна целая частица одновременно проходит через две щели, поскольку допустить разделение её на две частицы (половинные) мы не имеем права. Далее две полуволны вновь соединяются в целую частицу. При этом не существует никакой возможности подавить одну из полуволн. Вроде бы есть две полуволны, но уничтожить одну из них никому не удалось. Каждый раз каждая из этих полуволн при регистрации оказывается целым фотоном. Часть всегда без всяких исключений оказывается целым. То есть, представление о фотоне как о волне должно допускать возможность «поймать» каждую из полуволн именно как половину фотона. Но этого не происходит. Через каждую из щелей проходит половина фотона, но регистрируется только целый фотон. Половина равна целому? Не намного логичнее и здравомысляще выглядит и трактовка одновременного присутствия фотона-частицы в двух местах сразу.

Напомним, что математическое описание волнового процесса полностью соответствует результатам всех без исключения экспериментов по интерференции на двух щелях.

Интерференция с корпускулярной точки зрения

С корпускулярной точки зрения объяснение движения «половинок» фотона удобно использовать комплексные функции. Функции эти проистекают из основного понятия квантовой механики - вектора состояния квантовой частицы (здесь - фотона), его волновой функции, которые имеют ещё одно название - амплитуда вероятности. Вероятность того, что фотон попадёт в некоторую точку на экране (фотопластинке) в случае двухщелевого эксперимента равна квадрату суммарной волновой функции, для двух возможных траекторий движения фотона, образующих суперпозицию состояний.

«Когда мы образуем квадрат модуля суммы w+z двух комплексных чисел w и z, мы обычно не получаем только лишь сумму квадратов модулей этих чисел; существует дополнительный «поправочный член»:

|w + z| 2 = |w| 2 + |z| 2 + 2|w||z|cosQ,

где Q - угол, образуемый направлениями на точки z и w из начала координат на плоскости Аргана...

Именно поправочный член 2|w||z|cosQ описывает квантовую интерференцию между квантовомеханическими альтернативами» .

Математически все логично и ясно: по правилам вычисления комплексных выражений мы получаем именно такую волнообразную интерференционную кривую. Здесь не требуется никаких трактовок, пояснений - одни только рутинные математические вычисления. Но если попытаться представить, каким же всё-таки путем, какими траекториями двигался фотон (или электрон) до встречи с экраном, приведенное описание увидеть не позволяет:

«Стало быть, утверждение о том, что электроны проходят либо сквозь щель 1, либо сквозь щель 2, неверно. Они проходят через обе щели одновременно. И очень простой математический аппарат, описывающий такой процесс, даёт абсолютно точное согласие с экспериментом» .

Действительно, математические выражения с комплексными функциями просты и наглядны. Однако они описывают только внешнее проявление процесса, лишь его результат, ничего не говоря о том, что происходит в физическом смысле. Представить с позиций здравого смысла как одна частица, пусть даже не имеющая действительно точечных размеров, но, тем не менее, все-таки ограниченная одним неразрывным объемом, проходит одновременно через два не связанных друг с другом отверстия невозможно. Например, Садбери, анализируя явление, пишет :

«Сама интерференционная картина тоже косвенным образом указывает на корпускулярное поведение исследуемых частиц, так как на самом деле она не непрерывная, а составлена как изображение на экране телевизора из множества точек, создаваемых вспышками от отдельных электронов. Но объяснить эту интерференционную картину на основе допущения, что каждый из электронов прошел либо через одну, либо через другую щель, совершенно невозможно»

Он приходит к такому же выводу о невозможности прохождения одной частицы одновременно через две щели: «частица должна проходить либо через одну, либо через другую щель», отмечая ее очевидную корпускулярную структуру. Частица не может проходить одновременно через две щели, но она не может пройти и либо через одну, либо через другую. Несомненно, электрон - частица, о чём свидетельствуют точки от вспышек на экране. И эта частица, несомненно, не могла пройти только через одну из щелей. При этом электрон, несомненно, не был разделён на две части, на две половинки, каждая из которых должна была в этом случае иметь половинную массу электрона и половинный заряд. Таких полу-электронов никто и никогда не наблюдал. Значит, электрон не мог, поделившись на две части, раздвоившись, одновременно пересечь обе щели. Он, как нам разъясняют, оставаясь целым, одновременно проходит через две разные щели. На две части не делится, но одновременно через две щели проходит. В этом и состоит абсурдность квантово-механического (корпускулярного) описания физического процесса интерференции на двух щелях. Напомним, что математически этот процесс описывается безупречно. Но физический процесс - совершенно нелогично, вопреки здравому смыслу. Причём, как водится, виноват здравый смысл, который не может осознать, как это: на двое не делился, но в два места попал.

С другой стороны, невозможно предположить и обратное: что фотон (или электрон) каким-то неведомым пока образом, проходит всё-таки через одну из двух щелей. Почему тогда частица попадает в определённые точки и избегает другие? Словно бы она знает о запретных зонах. Это особенно наглядно, когда частица интерферирует сама с собой при низкой интенсивности потока. В этом случае приходится вынужденно всё-таки рассматривать одновременность прохождения частицей обеих щелей. Иначе пришлось бы рассматривать частицу чуть ли не как разумное существо, обладающее даром предвидения. Эксперименты с пролетными детекторами или детекторами на исключение (то, что частица не зафиксирована возле одной щели, означает, что она прошла через другую) картину не проясняют. Не существует разумных объяснений, как и почему одна целостная частица реагирует на наличие второй щели, через которую она не проходила. Если частица не зарегистрирована возле одной из щелей, значит она прошла через другую. Но в этом случае она уже вполне может попасть в «запрещённую» точку экрана, то есть, в точку, в которую она ни за что не попала бы, будь вторая щель открытой. Хотя, казалось бы, ничто не должно мешать этим не задержанным частицам создать «половинную» интерференционную картину. Однако этого не происходит: если одна из щелей закрыта, частицы словно получают «пропуск» для попадания в «запретные» области экрана. Если же открыты обе щели, то частица, якобы прошедшая через одну щель, лишена возможности попасть в эти «запретные» области. Она будто бы чувствует, как вторая щель «смотрит» на неё и запрещает движение в определённых направлениях.

Признано, что интерференция возникает только в опытах с волной или частицами, проявляющими в этом опыте лишь волновые свойства. Каким-то магическим образом частица выставляет напоказ экспериментатору свою волновую или корпускулярную стороны, фактически меняя их на ходу, в полёте. Если поглотитель ставится сразу после одной из щелей, то частица как волна проходит через обе щели вплоть до поглотителя, продолжая затем свой полет уже как частица. При этом поглотитель, как оказывается, не отбирает у частицы даже малой части её энергии. Хотя очевидно, что через перекрытую щель хотя бы часть частицы все-таки должна была пройти.

Как видим, ни одно из рассмотренных объяснений физического процесса не выдерживает критики с логической точки зрения и с позиции здравого смысла. Господствующий ныне корпускулярно-волновой дуализм даже частично не позволяет вместить в себя интерференцию. Фотон не просто проявляет либо корпускулярные, либо волновые свойства. Он проявляет их одновременно , причём эти проявления взаимно исключают друг друга. «Гашение» одной из полуволн тут же превращает фотон в частицу, которая «не умеет» создавать интерференционную картину. Наоборот, две открытые щели превращают фотон в две полуволны, которые затем, соединяясь, превращаются в целый фотон, демонстрируя в очередной раз загадочную процедуру овеществления волны.

Опыты, подобные двухщелевому эксперименту

В эксперименте с двумя щелями несколько затруднительно экспериментально контролировать траектории движения «половинок» частиц, поскольку щели находятся относительно близко друг от друга. Вместе с тем существует похожий, но более наглядный эксперимент, который позволяет «развести» фотон по двум явно различимым траекториям. В этом случае ещё нагляднее становится абсурдность представлений, что фотон одновременно проходит по двум каналом, между которыми может быть расстояние в метры и более. Такой эксперимент может быть проведен с помощью интерферометра Маха-Цандера. Эффекты, наблюдаемые при этом схожи с эффектами, наблюдаемыми в двухщелевом эксперименте. Вот как их описывает Белинский :

«Рассмотрим эксперимент с интерферометром Маха-Цандера (рис.3). Подадим на него однофотонное состояние и уберем вначале второй светоделитель, расположенный перед фотодетекторами. Детекторы будут регистрировать одиночные фотоотсчеты либо в одном, либо в другом канале, и никогда оба одновременно, так как на входе - один фотон.

Рис.3. Схема интерферометра Маха-Цандера.

Вернём светоделитель. Вероятность фотоотсчетов на детекторах описывается функцией 1 +- cos(Ф1 - Ф2), где Ф1 и Ф2 - фазовые задержки в плечах интерферометра. Знак зависит от того, каким детектором ведётся регистрация. Эту гармоническую функцию нельзя представить в виде суммы двух вероятностей Р(Ф1) + Р(Ф2). Следовательно, после первого светоделителя фотон присутствует как бы в обоих плечах интерферометра одновременно, хотя в первом акте эксперимента он находился только в одном плече. Это необычное поведение в пространстве и носит название квантовой нелокальности. Её нельзя объяснить с позиций привычных пространственных интуиций здравого смысла, обычно присутствующих в макромире» .

Если для фотона на входе свободны оба пути, то на выходе фотон ведёт себя как в двухщелевом эксперименте: может пройти второе зеркало только по одному пути - интерферируя с некоей своей «копией», пришедшей по другому пути. Если второй путь закрыт, то фотон приходит в одиночестве и проходит второе зеркало в любом направлении.

Похожий вариант подобия двухщелевого эксперимента описывает Пенроуз (описание весьма красноречивое, поэтому приведём его практически полностью):

«Щели не обязательно должны располагаться поблизости друг от друга для того, чтобы фотон мог пройти сквозь них одновременно. Чтобы понять, каким образом квантовая частица может находиться «в двух местах сразу» независимо от того, как далеко друг от друга расположены эти места, рассмотрим экспериментальную установку, немного отличающуюся от эксперимента с двумя щелями. Как и прежде, у нас имеется лампа, испускающая монохроматический свет, по одному фотону за раз; но вместо того, чтобы пропускать свет через две щели, отразим его от полупосеребренного зеркала, наклоненного к пучку под углом 45 градусов.

Рис.4. Два пика волновой функции нельзя считать просто вероятностными весами локализации фотона в одном или другом месте. Два маршрута, избираемые фотоном, можно заставить интерферировать друг с другом.

После встречи с зеркалом волновая функция фотона разделяется на две части, одна из которых отражается в сторону, а вторая продолжает распространяться в том же направлении, в котором первоначально двигался фотон. Как и в случае фотона, возникающего из двух щелей, волновая функция имеет два пика, но теперь эти пики разнесены на большее расстояние - один пик описывает отражённый фотон, другой - фотон, прошедший сквозь зеркало. Кроме того, со временем расстояние между пиками становится всё больше и больше, увеличиваясь беспредельно. Представьте себе, что эти две части волновой функции уходят в пространство, и что мы ждём целый год. Тогда два пика волновой функции фотона окажутся на расстоянии светового года друг от друга. Каким-то образом фотон оказывается сразу в двух местах, разделённым расстоянием в один световой год!

Есть ли какое-нибудь основание принимать такую картину всерьёз? Разве мы не можем рассматривать фотон просто как некий объект, находящийся с вероятностью 50% в одном месте, и с вероятностью 50% - в другом! Нет, это невозможно! Независимо от того, как долго фотон находился в движении, всегда существует возможность того, что две части фотонного пучка могут быть отражены в обратном направлении и встретиться, в результате чего могут возникнуть интерференционные эффекты, которые не могли бы возникнуть из вероятностных весов двух альтернатив. Предположим, что каждая часть фотонного пучка встречает на своём пути полностью посеребренное зеркало, наклоненное под таким углом, чтобы свести обе части вместе, и что в точке встречи двух частей помещено еще одно полупосеребренное зеркало, наклоненное под таким же углом, как и первое зеркало. Пусть на прямых, вдоль которых распространяются части фотонного пучка, расположены два фотоэлемента (рис.4). Что мы обнаружим? Если бы было справедливо, что фотон следует с вероятностью 50% по одному маршруту и с вероятностью 50% - по другому, то мы обнаружили бы, что оба детектора зафиксировали бы фотон каждый с вероятностью 50%. Однако в действительности происходит нечто иное. Если два альтернативных маршрута в точности равны по длине, то с вероятностью 100% фотон попадет в детектор А, расположенный на прямой, вдоль которой первоначально двигался фотон, и с вероятностью 0 - в любой другой детектор В. Иными словами фотон с достоверностью попадёт в детектор А!

Разумеется, такой эксперимент никогда не был поставлен для расстояний порядка светового года, но сформулированный выше результат не вызывает серьёзных сомнений (у физиков, придерживающихся традиционной квантовой механики!) Эксперименты такого типа в действительности выполнялись для расстояний порядка многих метров или около того, и результаты оказывались в полном согласии с квантово-механическими предсказаниями. Что же теперь можно сказать о реальности существовании фотона между первой и последней встречей с полуотражающим зеркалом? Напрашивается неизбежный вывод, согласно которому фотон должен в некотором смысле действительно пройти оба маршрута сразу! Ибо если бы на пути любого из двух маршрутов был помещён поглощающий экран, то вероятности попадания фотона в детектор А или В оказались бы одинаковыми! Но если открыты оба маршрута (оба одинаковой длины), то фотон может достичь только А. Блокировка одного из маршрутов позволяет фотону достичь детектора В! Если оба маршрута открыты, то фотон каким-то образом «знает», что попадание в детектор В не разрешается, и поэтому он вынужден следовать сразу по двум маршрутам.

Заметим также, что утверждение «находится сразу в двух определённых местах» не полностью характеризует состояние фотона: нам необходимо отличать состояние Ф t + Ф b например, от состояния Ф t - Ф b (или, например, от состояния Ф t + iФ b , где Ф t и Ф b теперь относятся к положениям фотона на каждом из двух маршрутов (соответственно «прошедшем» и «отражённом»!). Именно такого рода различие определяет, достигнет ли фотон с достоверностью детектора А, пройдя до второго полупосеребренного зеркала, либо он с достоверностью достигнет детектора В (или же он попадет в детекторы А и В с некоторой промежуточной вероятностью).

Эта загадочная особенность квантовой реальности, состоящая в том, что мы всерьёз должны принимать во внимание, что частица может различными способами «находиться в двух местах сразу», проистекает из того, что нам приходится суммировать квантовые состояния, используя комплекснозначные веса для получения других квантовых состояний».

И вновь, как видим, математический формализм должен нас как бы убедить в том, что частица находится в двух местах сразу. Именно частица, а не волна. К математическим уравнениям, описывающим это явление, безусловно, не может быть претензий. Однако трактовка их с позиций здравого смысла вызывает серьезные трудности и требует использования понятий «магия», «чудо».

Причины нарушения интерференции - знание о пути частицы

Одним из основных вопросов при рассмотрении явления интерференции квантовой частицы является вопрос о причине нарушения интерференции. Как и когда появляется интерференционная картина, в общем-то, понятно. Но при этих известных условиях, тем не менее, иногда интерференционная картина не появляется. Что-то препятствует её возникновению. Заречный так формулирует этот вопрос:

«что необходимо для наблюдения суперпозиции состояний, интерференционной картины? Ответ на этот вопрос достаточно ясен: для наблюдения суперпозиции мы не должны фиксировать состояние объекта. Когда мы смотрим на электрон, то обнаруживаем, что он проходит либо через одно отверстие, либо через другое. Суперпозиции этих двух состояний нет! А когда мы на него не смотрим, он одновременно проходит через две щели, и распределение их на экране совсем не такое, чем тогда, когда мы на них смотрим!».

То есть нарушение интерференции происходит вследствие наличия знания о траектории движения частицы. Если нам известна траектория частицы, то интерференционная картина не возникает. Bacciagaluppi делает похожий вывод: встречаются ситуации, в которых интерференционный член не наблюдается, т.е. в которых действует классическая формула для вычисления вероятностей. Это происходит тогда, когда мы осуществляем в щелях детектирование, независимо от нашей веры в то, что измерение связано с «истинным» коллапсом волновой функции (т.е. что только одна из компонент подвергается измерению и оставляет след на экране). Более того, не только полученное знание о состоянии системы нарушает интерференцию, но и даже потенциальная возможность получить это знание является для интерференции подавляющей причиной. Не само знание, а принципиальная возможность узнать в будущем состояние частицы разрушают интерференцию. Весьма наглядно это демонстрирует опыт Цыпенюка :

«Пучок атомов рубидия захватывается в магнитооптическую ловушку, осуществляется его лазерное охлаждение, а затем атомное облако освобождается и падает под действием гравитационного поля. При своем падении атомы проходят последовательно через две стоячие световые волны, образующие периодический потенциал, на котором рассеиваются частицы. Фактически происходит дифракция атомов на синусоидальной дифракционной решётке, аналогично тому, как происходит дифракция света на ультразвуковой волне в жидкости. Падающий пучок А (его скорость в области взаимодействия составляет всего 2 м/с) расщепляется вначале на два пучка В и С, затем попадает на вторую световую решетку, после которой образуются две пары пучков (D, E) и (F, G). Эти две пары перекрывающихся пучков в дальней зоне образуют стандартную интерференционную картину, соответствующую дифракции атомов на двух щелях, которые расположены на расстоянии d, равном поперечному расхождению пучков после первой решетки».

В процессе эксперимента атомы «метились» и по этой метке предполагалось определить, по какой именно траектории они двигались до образования интерференционной картины:

«В результате вторичного взаимодействия с микроволновым полем после световой решетки этот фазовый сдвиг преобразуется в разную заселённость в пучках В и С атомом с электронным состоянием |2> и |3>: в пучке В преимущественно находятся атомы в состоянии |2>, в пучке С - атомы в состоянии |3>. Таким довольно изощрённым способом, оказались помеченными атомные пучки, претерпевающие затем интерференцию.

Узнать о том, по какой траектории двигался атом, можно потом, определив его электронное состояние. Следует ещё раз подчеркнуть, что практически никакого изменения импульса атома при такой процедуре мечения не происходит.

При включении микроволнового излучения, которое метит атомы в интерферирующих пучках, интерференционная картина полностью исчезает. Следует подчеркнуть, что информация не считывалась, не определялось внутреннее электронное состояние. Информация о траектории атомов лишь записывалась, атомы запоминали, каким путём они двигались» .

Таким образом, видим, что даже создание потенциальной возможности для определения траектории интерферирующих частиц разрушает интерференционную картину. Частица не просто не может одновременно проявлять волновые и корпускулярные свойства, но эти свойства не совместимы даже частично: либо частица ведет себя полностью как волна, либо полностью как локализованная частица. Если мы произведем «настройку» частицы как корпускулы, установив её в некоторое, свойственное корпускуле состояние, то при проведении эксперимента для выявления её волновых свойств все наши настройки будут уничтожены.

Заметим, что эта удивительная особенность интерференции не противоречит ни логике ни здравому смыслу.

Квантоцентрическая физика и Уилер

В центре квантово-механической системы современности стоит квант и вокруг него, как в геоцентрической системе Птолемея, вращаются квантовые звёзды и квантовое Солнце. Описание самого, пожалуй, простого квантово-механического эксперимента показывает, что математика квантовой теории безупречна, хотя описание собственно физики процесса в ней полностью отсутствует.

Главный герой теории - квант лишь на бумаге, в формулах обладает свойствами кванта, частицы. В экспериментах же он ведёт себя совсем не как частица. Он демонстрирует способность делится на две части. Его постоянно наделяют различными мистическими свойствами и даже сравнивают со сказочными персонажами: «During this time the photon is «a great smoky dragon» which is only sharp at its tail (at the beam splitter 1) and at its mount where it bites the detector» (Уилер). Эти части, половинки «большого огнедышащего дракона» Уилера никогда и никем не были обнаружены, а свойства, которыми должны были бы обладать эти половинки квантов, противоречат самой теории квантов.

С другой стороны, кванты ведут себя и не совсем как волны. Да, они, казалось бы, «умеют распадаться» на части. Но всегда при любой попытке их зарегистрировать мгновенно сливаются в одну волну, которая вдруг оказывается схлопнувшейся в точку частицей. Более того, попытки заставить частицу проявить только волновые или только корпускулярные свойства, терпят неудачу. Интересным вариантом загадочных экспериментов по интерференции являются эксперименты с отложенным выбором Уилера:

Рис.5. Базовый вариант отложенного выбора

1. Фотон (или любая другая квантовая частица) посылается по направлению к двум щелям.

2. Фотон проходит щели, не будучи наблюденным (обнаруженным), через одну щель, либо другую щель, либо через обе щели (логически это все возможные альтернативы). Чтобы получить интерференцию, мы предполагаем, что «нечто» должно пройти через обе щели; Чтобы получить распределение частиц, мы предполагаем, что фотон должен пройти или через одну щель, или через другую. Какой бы выбор фотон не делал, он «должен» сделать его в тот момент, когда он проходит через щели.

3. После прохождения щелей, фотон движется к задней стенке. У нас имеется два различных способа детектирования фотона у «задней стенки».

4. Во-первых, у нас есть экран (или любая другая система детектирования, которая способна различать горизонтальную координату упавшего фотона, но не в состоянии определить, откуда пришел фотон). Экран может быть удален, как показано штрихованной стрелкой. Он может быть удален быстро, очень быстро, после того , как фотон прошел две щели, но до того, как фотон достигает плоскости экрана. Другими словами, экран можно удалить в тот отрезок времени, когда фотон перемещается в области 3. Или же мы можем оставить экран на месте. В этом и состоит выбор экспериментатора, который откладывается до того момента, когда фотон прошел щели (2), каким бы способом он это ни делал.

5. Если экран удален, мы обнаруживаем два телескопа. Телескопы очень хорошо сфокусированы на наблюдение только узких областей пространства вокруг только одной щели каждый. Левый телескоп наблюдает за левой щелью; правый телескоп наблюдает за правой щелью. (Механизм\метафора телескопа обеспечивает нашу уверенность в том, что если мы смотрим через телескоп, мы увидим вспышку света только в том случае, если фотон обязательно прошел - полностью или хотя бы частично - через щель, на которую сфокусирован телескоп; в противном случае мы не увидим фотон. Таким образом, наблюдая фотон при помощи телескопа, мы получаем информацию "который путь" о пришедшем фотоне.)

Теперь представьте, что фотон находится в пути в области 3. Фотон уже прошел через щели. У нас еще есть возможность выбрать, например, оставить экран на месте; в этом случае мы не узнаем, через которую щель прошел фотон. Или же мы можем решить убрать экран. Если мы удалим экран, мы ожидаем увидеть вспышку в одном телескопе или другом (или в обоих, хотя этого никогда не происходит) для каждого отправленного фотона. Почему? Потому что фотон должен пройти либо через одну, либо через другую, либо через обе щели. Это исчерпывает все возможности. Наблюдая за телескопами, мы должны увидеть одно из следующего:

вспышку у левого телескопа и никакой вспышки у правого, что говорит о том, что фотон прошел через левую щель; или

вспышку у правого телескопа и никакой вспышки у левого телескопа, что говорит о том, что фотон прошел через правую щель; или

слабые вспышки половинной интенсивности у обоих телескопов, что говорит о том, что фотон прошел через обе щели.

Это все возможности.

Квантовая механика говорит нам, что мы получим на экране: кривую 4r, которая в точности похожа на интерференцию двух симметричных волн, идущих от наших щелей. Квантовая механика также говорит, что мы получим при наблюдении фотонов телескопами: кривую 5r, которая в точности соответствует точечным частицам, прошедшим через ту или иную щель, и попавшим в соответствующий телескоп.

Обратим внимание на разницу в конфигурациях нашей экспериментальной установки, определяемых нашим выбором. Если мы выбираем оставить экран на месте, мы получаем распределение частиц, соответствующее интерференции двух гипотетических волн от щелей. Мы могли бы сказать (хотя и с большой неохотой), что фотон двигался от своего источника к экрану через обе щели.

С другой стороны, если мы выберем убрать экран, мы получаем распределение частиц, совместимое с двумя максимумами, которые мы получаем, если наблюдаем движение точечной частицы от источника через одну из щелей к соответствующему телескопу. Частица "появляется" (мы видим вспышку) у одного телескопа или у другого, но не в какой-либо другой точке между ними вдоль направления экрана.

Суммируя, мы делаем выбор - узнать ли нам, через которую щель прошла частица, - выбирая или не выбирая использование для детектирования телескопов. Мы откладываем этот выбор до момента времени после того

как частица «прошла через одну из щелей или обе щели», так сказать. Кажется парадоксальным, что наш поздний выбор решения о том, получать такую информацию или нет, на деле сам определяет

, так сказать, прошла ли частица через одну щель или через обе. Если вы предпочитаете рассуждать именно так (а я этого не рекомендую), частица демонстрирует постфактум волновое поведение, если вы выбрали использовать экран; также частица демонстрирует постфактум поведение как точечный объект, если вы выбрали использовать телескопы. Таким образом, наш отложенный выбор способа регистрации частицы, казалось бы, определяет то, как частица на самом деле себя вела до регистрации.

(Росс Родес, Классический эксперимент Уилера по отложенному выбору, перевод П. В. Куракин,

http://quantum3000.narod.ru/translations/dc_wheeler.htm).

Противоречивость модели кванта требует задаться вопросом «А, может быть, он всё-таки вертится?» Соответствует ли реальности модель корпускулярно-волнового дуализма? Создаётся впечатление, что квант не является ни частицей, ни волной.

Почему подпрыгивает мяч?

Но почему мы должны считать загадку интерференции главной загадкой физики? Загадок в физике, в других науках и в жизни - множество. Что такого особенного в интерференции? В окружающем нас мире существует множество явлений, которые лишь на первый взгляд кажутся понятными, объяснёнными. Но стоит пройти шаг за шагом по этим объяснениям, как всё запутывается, возникает тупик. Чем они хуже интерференции, менее загадочны? Рассмотрим, например, такое привычное явление, с которым в жизни сталкивался каждый: подскакивание брошенного на асфальт резинового мяча. Почему он подскакивает, ударившись об асфальт?

Очевидно, что при ударе об асфальт мяч деформируется, сжимается. При этом давление газа в нём увеличивается. Стремясь расправиться, восстановить свою форму, мяч давит на асфальт и отталкивается от него. Вот, казалось бы, и всё, причина подскакивания выяснена. Однако приглядимся внимательнее. Для простоты оставим без рассмотрения процессы сжатия газа и восстановления формы мяча. Перейдём сразу к рассмотрению процесса в точке соприкосновения мяча и асфальта.

Мяч отскакивает от асфальта, поскольку две точки (на асфальте и на мяче) взаимодействуют: каждая из них давит на другую, отталкивается от неё. Вроде бы и здесь всё просто. Но зададимся вопросом: в чём состоит это давление? Как оно «выглядит»?

Углубимся в молекулярное строение вещества. Молекула резины, из которой сделан мяч, и молекула камня в асфальте давят друг на друга, то есть стремятся оттолкнуть друг друга. И опять всё вроде бы просто, но появляется новый вопрос: а что является причиной, источником явления «сила», которое принуждает каждую из молекул двигаться прочь, испытывать принуждение к движению от «соперницы»? Видимо, атомы молекул резины отталкиваются от атомов, из которых состоит камень. Если ещё короче, упрощённее, то один атом отталкивается от другого. И снова: почему?

Переходим к атомному строению вещества. Атомы состоят из ядер и электронных оболочек. Вновь упростим задачу и будем считать (достаточно обоснованно), что атомы отталкиваются либо своими оболочками, либо своими ядрами, в ответ получая новый вопрос: как именно происходит это отталкивание? Например, электронные оболочки могут отталкиваться вследствие своих одинаковых электрических зарядов, поскольку одноимённые заряды отталкиваются. И вновь: почему? Как это происходит?

Что заставляет отталкиваться друг от друга, например, два электрона? Нужно идти всё дальше и дальше вглубь строения вещества. Но уже здесь вполне заметно, что любая наша выдумка, любое новое объяснение физического механизма отталкивания будет ускользать всё дальше и дальше, как горизонт, хотя формальное, математическое описание при этом всегда будет точным и ясным. И при этом мы всегда будем видеть, что отсутствие физического описания механизма отталкивания не делает этот механизм, промежуточную его модель абсурдными, нелогичными, противоречащими здравому смыслу. Они в определённой степени упрощённые, неполные, но логичные, разумные, осмысленные . В этом и состоит отличие объяснения интерференции от объяснений многих других явлений: описание интерференции в самой своей сути нелогично, противоестественно, противоречит здравому смыслу.

Квантовая запутанность, нелокальность, локальный реализм Эйнштейна

Рассмотрим ещё одно явление, считающееся противоречащим здравому смыслу. Это одна из удивительнейших загадок природы - квантовая запутанность (эффект запутывания, entangled, несепарабельность, нелокальность). Суть явления состоит в том, что две квантовые частицы после взаимодействия и последующего разделения (разнесения их в различные области пространства) сохраняют некое подобие информационной связи друг с другом. Наиболее известным примером этого является так называемый парадокс ЭПР. В 1935 году Эйнштейн, Подольский и Розен высказали идею, что, например, два связанных фотона в процессе разделения (разлёта) сохраняют такое подобие информационной связи. При этом квантовое состояние одного фотона, например, поляризация или спин может мгновенно передаваться на другой фотон, который при этом становится аналогом первого и наоборот. Производя измерение над одной частицей, мы в тот же момент, мгновенно определяем и состояние другой частицы, как бы далеко эти частицы друг от друга ни находились. Таким образом, связь между частицами носит принципиально нелокальный характер. Сущность нелокальности квантовой механики российский физик Доронин формулирует следующим образом:

«Насчёт того, что понимать под нелокальностью в КМ, то в научной среде, я считаю, сложилось некоторое согласованное мнение на этот счёт. Обычно под нелокальностью КМ понимают то обстоятельство, что КМ противоречит принципу локального реализма (его ещё часто называют принципом локальности Эйнштейна).

Принцип локального реализма утверждает, что если две системы A и B пространственно разделены, тогда при полном описании физической реальности, действия, выполненные над системой А, не должны изменять свойства системы В».

Отметим, что главным положением локального реализма в приведённой трактовке является отрицание взаимного влияния друг на друга пространственно разнесённых систем. Основным положением эйнштейновского локального реализма является невозможность влияния двух пространственно разнесённых систем друг на друга. Эйнштейн в описанном ЭПР-парадоксе предполагал косвенную зависимость состояния частиц. Эта зависимость формируется в момент запутывания частиц и сохраняется до конца опыта. То есть, случайные состояния частиц возникают в момент их разделения. В дальнейшем они сохраняют полученные при запутывании состояния, и «хранятся» эти состояния в неких элементах физической реальности, описываемых «дополнительными параметрами», поскольку измерения над разнесёнными системами не могут влиять друг на друга:

«Но одно предположение представляется мне бесспорным. Реальное положение вещей (состояние) системы S 2 не зависит от того, что проделывают с пространственно отделённой от неё системой S 1 ».

«…так как во время измерения эти две системы уже не взаимодействуют, то в результате каких бы то ни было операций над первой системой, во второй системе уже не может получиться никаких реальных изменений».

Однако в действительности измерения в удаленных друг от друга системах каким-то образом влияют друг на друга. Ален Аспект так описал это влияние:

« i. Фотон v 1 , который не имел явно определённой поляризации перед её измерением, получает поляризацию, связанную с полученным результатом, во время его измерения: это не удивительно.

ii. Когда измерение на v 1 сделано, фотон v 2 , который не имел определённой поляризации перед этим измерением, проектируется в состояние поляризации, параллельное результату измерения на v 1 . Это очень удивительно, потому что это изменение в описании v 2 происходит мгновенно, безотносительно расстояния между v 1 и v 2 в момент первого измерения.

Эта картина находится в противоречии с относительностью. Согласно Эйнштейну, событие в данной области пространства-времени не может находиться под влиянием события, произошедшего в пространстве-времени, которое отделено пространственно-подобным интервалом. Неразумно пытаться найти более приемлемые картины, чтобы «понять» ЭПР-корреляции. Это такая картина, которую мы рассматриваем теперь».

Эта картина и получила название «нелокальность». С одной стороны, нелокальность отражает некоторую связь между разделёнными частицами, но с другой стороны эта связь, как признано, не является релятивистской, то есть, хотя влияние измерений друг на друга распространяется со сверхсветовой скоростью, но при этом как таковой нет никакой передачи информации между частицами. Получается, что влияние измерений друг на друга есть, но передачи этого влияния нет. На основании этого делается вывод, что нелокальность в сущности не противоречит специальной теории относительности. Передаваемую (условную) информацию между ЭПР-частицами называют иногда «квантовой информацией».

Итак, нелокальность - это явление, противопоставленное локальному реализму (локализму) Эйнштейна. При этом для локального реализма как данность принимается лишь одно: отсутствие традиционной (релятивистской) информации, передаваемой от одной частицы к другой. Иначе следовало бы говорить о «призрачном дальнодействии», как его назвал Эйнштейн. Присмотримся к этому «дальнодействию», насколько оно противоречит специальной теории относительности и самому локальному реализму. Во-первых, «призрачное дальнодействие» ничуть не хуже квантово-механической «нелокальности». Действительно, ни там, ни там нет как таковой передачи релятивистской (досветоскоростной) информации. Поэтому «дальнодействие» так же не противоречит специальной теории относительности, как и «нелокальность». Во-вторых, призрачность «дальнодействия» не более призрачна, чем квантовая «нелокальность». В самом деле, в чем состоит суть нелокальности? В «выходе» на другой уровень реальности? Но это ни о чём не говорит, а лишь допускает различные мистические и божественные расширенные толкования. Никакого сколь-нибудь разумного и развернутого физического описания (а тем более, объяснения) нелокальность не имеет. Имеется лишь простая констатация факта: два измерения коррелированы . А что можно сказать об эйнштейновском «призрачном дальнодействии»? Да ровно то же самое: нет никакого сколь-нибудь разумного и развёрнутого физического описания, такая же простая констатация факта: два измерения связаны друг с другом. Вопрос фактически сводится к терминологии: нелокальность или призрачное дальнодействие. И признанию, что ни то, ни другое специальной теории относительности формально не противоречит. Но это означает ни что иное, как непротиворечивость и самого локального реализма (локализма). Главное его утверждение, сформулированное Эйнштейном , безусловно, остается в силе: в релятивистском смысле между системами S 2 и S 1 нет никакого взаимодействия, гипотеза о «призрачном дальнодействии» не вносит в локальный реализм Эйнштейна ни малейших противоречий. Наконец, сама попытка отказа от «призрачного дальнодействия» в локальном реализме логически требует такого же отношения к её квантово-механическому аналогу - нелокальности. В противном случае это становится двойным стандартом, ничем не обоснованным двойным подходом к двум теориям («Что позволено Юпитеру, не позволено быку»). Вряд ли такой подход заслуживает серьёзного рассмотрения.

Таким образом, гипотезу о локальном реализме Эйнштейна (локализме) следует сформулировать в более полном виде:

«Реальное состояние системы S 2 в релятивистском смысле не зависит от того, что проделывают с пространственно отделённой от неё системой S 1 ».

С учетом этой небольшой, но важной поправки теряют смысл все ссылки на нарушения «неравенств Белла» (см. ниже), как доводы, опровергающие локальный реализм Эйнштейна, который нарушает их с тем же успехом, что и квантовая механика .

Как видим, в квантовой механике суть явления нелокальности описывается внешними признаками, но не объясняется его внутренний механизм, что послужило основанием для утверждения Эйнштейна о неполноте квантовой механики.

Вместе с тем явления запутанности может иметь вполне простое объяснение, не противоречащее ни логике, ни здравому смыслу. Поскольку две квантовые частицы ведут себя так, будто «знают» о состоянии друг друга, передают одна другой некую неуловимую информацию, можно выдвинуть гипотезу, что передача осуществляется неким «чисто материальным» носителем (не вещественным). Этот вопрос имеет глубокую философскую подоплёку, относящуюся к основам реальности, то есть той первичной субстанции, из которой создан весь наш мир. Собственно, эту субстанцию и следовало бы назвать материей, наделив её свойствами, исключающими прямое её наблюдение . Весь окружающий мир соткан из материи, и наблюдать его мы можем, лишь взаимодействуя с этой тканью, производной от материи: веществом, полями. Не вдаваясь в детали этой гипотезы, подчеркнём лишь, что автор отождествляет материю и эфир, считая их двумя названиями одной и той же субстанции. Объяснить устройство мира, отказываясь от первоосновы - материи, невозможно, поскольку дискретность вещества сама по себе противоречит и логике и здравому смыслу. Нет разумного и логичного ответа на вопрос: что находится между дискретами материи, если материя является первоосновой всего сущего . Поэтому допущение наличия у материи свойства, проявляющегося как мгновенное взаимодействие отдалённых вещественных объектов, вполне логично и непротиворечиво. Две квантовые частицы взаимодействуют друг с другом на более глубоком уровне - материальном, передавая друг другу более тонкую, неуловимую на вещественном уровне информацию, которая не связана с вещественным, полевым, волновым или каким-либо другим носителем, и регистрация которой непосредственно принципиально невозможна. Явление нелокальности (несепарабельности), хотя и не имеет явного и ясного физического описания (объяснения) в квантовой физике, тем не менее, доступно пониманию и объяснению как реальный процесс.

Таким образом, взаимодействие запутанных частиц, в общем, не противоречит ни логике, ни здравому смыслу и допускает, пусть и фантастическое, но достаточно стройное объяснение.

Квантовая телепортация

Ещё одним интересным и парадоксальным проявлением квантовой природы материи считается квантовая телепортация. Термин «телепортация», взятый из научной фантастики, в настоящее время широко используется в научной литературе и на первый взгляд вызывает впечатление чего-то нереального. Квантовая телепортация означает мгновенный перенос квантового состояния от одной частицы к другой, удалённой на большое расстояние. Однако телепортации самой частицы, передачи массы при этом не происходит.

Вопрос о квантовой телепортации впервые был поставлен в 1993 году группой Беннета, которая, используя парадокс ЭПР, показала, что в принципе сцеплённые (запутанные) частицы могут служить своего рода информационным «транспортом». Посредством присоединения третьей - «информационной» - частицы к одной из сцеплённых частиц, можно передавать её свойства другой, причём даже без измерения этих свойств .

Реализация ЭПР-канала была осуществлена экспериментально, и была доказана выполнимость принципов ЭПР на практике для передачи через световоды состояний поляризации между двумя фотонами посредством третьего на расстояниях до 10 километров.

Согласно законам квантовой механики фотон не имеет точного значения поляризации, пока она не измерена детектором. Таким образом, измерение преобразует набор всех возможных поляризаций фотона в случайное, но совершенно конкретное значение. Измерение поляризации одного фотона запутанной пары приводит к тому, что у второго фотона, как бы далеко он ни находился, мгновенно появляется соответствующая - перпендикулярная ей - поляризация.

Если к одному из двух исходных фотонов «подмешать» посторонний фотон, образуется новая пара, новая связанная квантовая система. Измерив её параметры, можно мгновенно передать сколь угодно далеко - телепортировать - направление поляризации уже не исходного, а постороннего фотона. В принципе практически всё, что происходит с одним фотоном пары, должно мгновенно влиять на другой, меняя его свойства вполне определённым образом.

В результате измерения второй фотон первоначальной связанной пары также приобретал некоторую фиксированную поляризацию: копия первоначального состояния «фотона-посланника» передавалась удалённому фотону. Наиболее сложно было доказать, что квантовое состояние действительно телепортировано: для этого необходимо точно знать, как установлены детекторы при измерении общей поляризации, и потребовалось тщательно синхронизовать их.

Упрощённо схему квантовой телепортации можно представить себе следующим образом. Алисе и Бобу (условные персонажи) посылаются по одному фотону из пары запутанных фотонов. Алиса имеет у себя частицу (фотон) в (неизвестном ей) состоянии A; фотон из пары и фотон Алисы взаимодействуют («запутываются»), Алиса производит измерение и определяет состояние системы из двух фотонов, оказавшейся у неё. Естественно, первоначальное состояние A фотона Алисы при этом разрушается. Однако фотон из пары запутанных фотонов, оказавшийся у Боба, переходит в состояние A. В принципе, Боб даже не знает при этом, что произошёл акт телепортации, поэтому необходимо, чтобы Алиса передала ему информацию об этом обычным способом .

Математически, на языке квантовой механики это явление можно описать следующим образом. Схема устройства для осуществления телепортации приведена на рисунке:

Рис.6. Схема установки для осуществления квантовой телепортации состояния фотона

«Начальное состояние определятся выражением:

Здесь принято, что первые два (слева-направо) кубита принадлежат Алисе, а третий кубит Бобу. Далее Алиса пропускает свои два кубита через CNOT -гейт. При этом получается состояние |Ф 1 >:

Затем Алиса пропускает первый кубит через гейт Адамара. В результате состояние рассматриваемых кубитов |Ф 2 > будет иметь вид:

Перегруппировав члены в (10.4), соблюдая выбранную последовательность принадлежности кубитов Алисе и Бобу, получим:

Отсюда видно, что, если, например, Алиса выполнит измерения состояний своей пары кубитов и получит 00 (то есть М 1 = 0, М 2 = 0), то кубит Боба будет находиться в состоянии |Ф>, то есть именно в том состоянии, которое Алиса хотела передать Бобу. В общем случае, в зависимости от результата измерения Алисы состояние кубита Боба, после процесса измерения будет определяться одним из четырёх возможных состояний:

Однако для того, чтобы узнать, в каком из четырёх состояний находится его кубит, Боб должен получить классическую информацию о результате измерения, выполненного Алисой. Как только Боб узнает результат измерения Алисы, он может получить состояние исходного кубита Алисы |Ф>, выполнив соответствующие схеме (10.6) квантовые операции. Так если Алиса сообщила ему, что результат её измерения 00, то Бобу ничего не нужно делать с его кубитом - он находится в состоянии |Ф>, то есть результат передачи уже достигнут. Если же измерение Алисы даёт реузльтат 01, то Боб должен подействовать на свой кубит гейтом X . Если измерение Алисы даёт 10, то Боб должен применить гейт Z . Наконец, если результат был 11, то Боб должен подействовать гейтами X*Z , чтобы получить передаваемое состояние |Ф>.

Суммарно квантовая цепь, описывающая явление телепортации, приведена на рисунке. Имеется ряд обстоятельств для явления телепортации, которые должны быть объяснены с учётом общефизических принципов. Например, может создаться впечатление, что телепортация позволяет передавать квантовое состояние мгновенно и, следовательно, быстрее скорости света. Это утверждение находится в прямом противоречии с теорией относительности. Однако в явлении телепортации нет противоречия с теорией относительности, потому что для осуществления телепортации Алиса должна передать результат своего измерения по классическому каналу связи, а телепортация не передаёт никакой информации» .

Явление телепортации явно и логично вытекает из формализма квантовой механики. Очевидно, что основой этого явления, его «ядром» является запутанность. Поэтому телепортация логична как и запутанность, она легко и просто описывается математически, не порождая никаких противоречий ни с логикой, ни со здравым смыслом.

Неравенства Белла

Логика - «нормативная наука о формах и приемах интеллектуальной познавательной деятельности, осуществляемой с помощью языка. Специфика логических законов заключается в том, что они представляют собой высказывания, истинные исключительно в силу своей логической формы. Иными словами, логическая форма таких высказываний обуславливает их истинность безотносительно конкретизации содержаний их нелогических терминов».

(Васюков В., Энциклопедия «Кругосвет», http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/b/bf/1010920.htm)

Среди логических теорий нас будет особенно интересовать неклассическая логика - квантовая логика, предполагающая нарушение законов классической логики в микромире.

В определённой степени мы будем опираться на диалектическую логику, логику «противоречий»: «Диалектическая логика - это философия, теория истины (истины-процесса, по Гегелю), тогда как другие «логики» - специальный инструмент фиксации и воплощения результатов познания. Инструмент очень нужный (скажем, без опоры на математико-логические правила исчисления высказываний не заработает ни одна компьютерная программа), но все-таки - специальный.

Такая логика изучает законы возникновения и развития из единого источника различных, порой лишенных не только внешнего сходства, но и противоречивых явлений. Более того, для диалектической логики противоречие заложено уже в самом источнике происхождения явлений. В отличие от формальной логики, налагающей запрет на подобное в виде «закона исключенного третьего» (или А или не-А - tertium non datur : третьего не дано). Но что поделаешь, если свет уже в своем основании - свет как «истина» - представляет собой и волну, и частицу (корпускулу), «разделить» на которые его невозможно даже в условиях самого изощренного лабораторного эксперимента?»

(Кудрявцев В., Что такое диалектическая логика? http://www.tovievich.ru/book/8/340/1.htm)

Здравый смысл

В аристотелевском значении этого слова - способность постигать свойства объекта посредством использования других чувств.

Убеждения, мнения, практическое понимание вещей, свойственные "среднему человеку".

Разговорное: хорошее, аргументированное суждение.

Приблизительный синоним логического мышления. Первоначально здравый смысл рассматривался как составная часть умственной способности, функционирующей чисто рациональным образом.

(Оксфордский толковый словарь по психологии /Под ред. А.Ребера, 2002 г.,

http://vocabulary.ru/dictionary/487/word/%C7%C4%D0%C0%C2%DB%C9+%D1%CC%DB%D1%CB)

Здесь мы рассматриваем здравый смысл исключительно как соответствие явлений формальной логике. Лишь противоречие логике в построениях может служить основанием для признания ошибочности, незавершённости выводов или их абсурдности. Как сказал Ю.Скляров, объяснение реальным фактам нужно искать с помощью логики и здравого смысла, какими бы странными, непривычными и «ненаучными» ни казались на первый взгляд эти объяснения.

При анализе мы опираемся на научный метод, каковым считаем метод проб и ошибок.

(Серебряный А.И., Научный метод и ошибки, Природа, № 3, 1997 г., http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NATURE/VV_SC2_W.HTM)

При этом мы отдаём себе отчёт, что наука сама по себе основана на вере: «по сути, любое знание основывается на вере в исходные предположения (которые берутся априори, через интуицию и которые невозможно рационально прямо и строго доказать), - в частности, в следующие:

(i) наш разум может постигать реальность,

(ii) наши чувства отражают реальность,

(iii) законы логики».

(В.С.Ольховский В.С., Как соотносятся постулаты веры эволюционизма и креационизма между собой с современными научными данными, http://www.scienceandapologetics.org/text/91.htm)

«То, что наука основана на вере, которая качественно не отличается от веры религиозной, признают и сами ученые».

Альберту Эйнштейну приписывают такое определение здравого смысла: «Здравый смысл есть набор предубеждений, который мы приобретаем по достижении восемнадцати лет». (http://www.marketer.ru/node/1098). От себя по этому поводу добавим: Не отвергай здравый смысл - иначе он может отказать тебе.

Противоречие

«В формальной логике - пара противоречащих друг другу суждений, т. е. суждений, каждое из которых является отрицанием другого. Противоречием называется также сам факт появления такой пары суждений в ходе какого-либо рассуждения или в рамках какой-либо научной теории».

(Большая советская энциклопедия, Рубрикон, http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00063/38600.htm)

«Мысль или положение, несовместимое с другим, опровергающее другое, несогласованность в мыслях, высказываниях и поступках, нарушение логики или правды».

(Толковый словарь русского языка Ушакова, http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/16-4/us3102504.htm)

«логическая ситуация одновременной истинности двух взаимоисключающих определений или высказываний (суждений) об одном и том же. В формальной логике противоречие считается недопустимым согласно закону противоречия».

Парадокс

«1) мнение, суждение, умозаключение, резко расходящееся с общепринятым, противоречащее «здравому смыслу» (иногда лишь на первый взгляд);

2) неожиданное явление, событие, не соответствующее привычным представлениям;

3) в логике - противоречие, возникающее при всяком отклонении от истины. Противоречие синонимично термину "антиномия" - противоречие в законе - так называют любое рассуждение, доказывающее как истинность тезиса, так и истинность его отрицания.

Нередко парадокс возникает, когда два взаимоисключающих (противоречащих) суждения оказываются в равной степени доказуемыми».

Поскольку парадоксом принято считать явление, противоречащее общепринятым взглядам, то в этом смысле парадокс и противоречие схожи. Однако мы будем рассматривать их раздельно. Парадокс - это хотя и противоречие, но он может быть объяснён логически, он доступен здравому смыслу. Противоречие же мы будем рассматривать как неразрешимое, невозможное, абсурдное логическое построение, необъяснимое с позиции здравого смысла.

В статье производится поиск таких противоречий, которые не просто сложны в разрешении, а достигают уровня абсурда. Их не то чтобы объяснить сложно, но даже постановка задачи, описание сути противоречия сталкивается с трудностями. Как объяснить то, что даже сформулировать не удаётся? На наш взгляд таким абсурдом является двухщелевой эксперимент Юнга. Как обнаружено, объяснить поведение квантовой частицы при интерференции её на двух щелях крайне сложно.

Абсурд

Нечто нелогичное, нелепое, противоречащее здравому смыслу.

Абсурдным считается выражение, которое внешне не является противоречивым, но из которого все-таки может быть выведено противоречие.

Абсурдное высказывание осмысленно и в силу своей противоречивости является ложным. Логический закон противоречия говорит о недопустимости одновременно утверждения и отрицания.

Абсурдное высказывание представляет собой прямое нарушение этого закона. В логике рассматриваются доказательства путем reductio ad absurdum («приведения к абсурду»): если из некоторого положения выводится противоречие, то это положение является ложным.

У греков понятие абсурда означало логический тупик, то есть место, где рассуждение приводит рассуждающего к очевидному противоречию или, более того, к явной бессмыслице и, следовательно, требует иного мыслительного пути. Таким образом, под абсурдом понималось отрицание центрального компонента рациональности — логики. (http://www.ec-dejavu.net/a/Absurd.html)

Литература

- Aspect А. «Bell’s theorem: the naive view of an experimentalist», 2001,

(http://quantum3000.narod.ru/papers/edu/aspect_bell.zip) - Aspect: Ален Аспект, Теорема Белла: наивный взгляд экспериментатора, (Пер. с англ. Путенихина П.В.), Квантовая Магия, 4, 2135 (2007).

http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL422007/p2135.html - Bacciagaluppi G., Роль декогеренции в квантовой теории: Перевод М.Х.Шульман. - Институт истории и философии науки и техники (Париж) -

- Белинский А.В., Квантовая нелокальность и отсутствие априорных значений измеряемых величин в экспериментах с фотонами, - УФН, т.173, №8, август 2003.

- Боумейстер Д., Экерт А., Цайлингер А., Физика квантовой информации. -

http://quantmagic.narod.ru/Books/Zeilinger/g1.djvu - Волновые процессы в неоднородных и нелинейных средах. Семинар 10. Квантовая телепортация, Воронежский государственный университет, REC-010 Научно-образовательный центр,

http://www.rec.vsu.ru/rus/ecourse/quantcomp/sem10.pdf - Доронин С.И., «Не локальность квантовой механики», Форум Физики Магии, Сайт «Физика магии», Физика, http://physmag.h1.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=29

- Доронин С.И., Сайт «Физика Магии», http://physmag.h1.ru/

- Заречный М.И., Квантовая и мистическая картины мира, 2004, http://www.simoron.dax.ru/

- Квантовая телепортация (передача Гордона 21 мая 2002, 00:30),

http://www.mi.ras.ru/~volovich/lib/vol-acc.htm - Менский М.Б., Квантовая механика: новые эксперименты, новые приложения

- Пенроуз Роджер, Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики: Пер. с англ. / Общ. ред. В.О.Малышенко. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - 384 с. Перевод книги:

Roger Penrose, The Emperor’s New Mind. Concerning Computers, Minds and The Laws of Physics. Oxford University Press, 1989. - Путенихин П.В., Квантовая механика против СТО. - Самиздат, 2008,

http://zhurnal.lib.ru/editors/p/putenihin_p_w/kmvsto.shtml - Путенихин П.В.: Bell J.S., On the Einstein Podolsky Rosen paradox (перевод с англ. - П.В.Путенихин; комментарии к выводам и оригинальный текст статьи). - Самиздат, 2008,

http://zhurnal.lib.ru/editors/p/putenihin_p_w/bell.shtml - Садбери А., Квантовая механика и физика элементарных частиц. - М.: Мир, 1989

- Скляров А., Древняя Мексика без кривых зеркал, http://lah.ru/text/sklyarov/mexico-web.rar

- Хокинг С., Краткая история времени от большого взрыва до черных дыр. - Санкт-Петербург, 2001

- Хокинг С., Пенроуз Р., Природа пространства и времени. - Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000, 160 стр.

- Цыпенюк Ю.М., Соотношение неопределенностей или принцип дополнительности? - М.: Природа, №5, 1999, с.90

- Эйнштейн А. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 4. Статьи, рецензии, письма. Эволюция физики. М.: Наука, 1967,

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Einstein_t4_1967ru.djvu - Эйнштейн А., Подольский Б., Розен Н. Можно ли считать квантовомеханическое описание физической реальности полным? / Эйнштейн А. Собр. научных трудов, т. 3. M., Наука, 1966, с. 604-611,

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Einstein_t3_1966ru.djvu

Путенихин П.В.

Научная фантастика – яркое подтверждение тому, что физика может быть интересна не только учёным, но и людям далёким от исследовательских лабораторий. Конечно, в книгах и фильма не рассказывают о научных теориях, а точнее подают физические факты занимательно и интересно. В этом обзоре десятка загадок из области физики, которые учёным ещё предстоит объяснить.

1. Лучи сверхвысоких энергий

Атмосфера Земли постоянно бомбардируется высокоэнергетическими частицами из космоса, которые называются « космическими лучами». Хотя они не наносят большого вреда людям, физики просто очарованы ими. Наблюдение за космическими лучами многому научило ученых об астрофизике и физике частиц. Но есть лучи, которые остаются загадкой по сей день. В 1962 году, во время эксперимента Volcano Ranch, Джон Д. Линсли и Ливио Скарси увидели нечто невероятное: космический луч сверхвысокой энергии с энергией более 16 джоулей.

Чтобы наглядно объяснить сколько это, можно привести следующий пример: один джоуль - это количество энергии, необходимое для поднятия яблока с пола на стол. Вся эта энергия была сосредоточена, однако, в частице в сто миллионов миллиардов раз меньше, чем яблоко. Физики без малейшего понятия, как эти частицы получают подобное невероятное количество энергии.

2. Инфляционная модель Вселенной

Вселенная удивительно равномерная в больших масштабах. Так называемый «космологический принцип» гласит, что куда бы ни отправиться во Вселенной, в среднем везде будет примерно одинаковое количество материала. Но теория Большого Взрыва предполагает, что во время зарождения Вселенной должны были наблюдаться большие различия в плотности. Таким образом, она была намного менее однородная, чем Вселенная сегодня.

Инфляционная модель предполагает, что Вселенная, которую все видят сегодня, происходит из крошечного объема ранней Вселенной. Этот маленький объем внезапно и быстро расширился, намного быстрее, чем Вселенная расширяется сегодня. Грубо говоря, это выглядело так, будто воздушный шарик внезапно надули воздухом. Хотя это объясняет, почему сегодня Вселенная более однородная, физики все еще не знают, что вызвало это «надутие».

3. Темная энергия и темная материя

Это удивительный факт: только около 5 процентов Вселенной состоит из того, что люди могут видеть. Несколько десятилетий назад физики заметили, что звезды на внешних краях галактик вращаются вокруг центра этих галактик быстрее, чем прогнозировалось.Чтобы объяснить это, ученые предположили, что в этих галактиках может быть какая-то невидимая «темная» материя, которая заставила звезды вращаться быстрее.

После появления этой теории дальнейшие наблюдения расширяющейся Вселенной привели к тому, что физики пришли к выводу: темной материи должно быть в пять раз больше, чем все, что могут видеть люди (т. е. обычной материи). Наряду с этим, ученые знают, что расширение Вселенной действительно ускоряется. Это странно, потому что стоило бы ожидать, что гравитационное притяжение материи («обычной» и «темной») замедлит расширение Вселенной.

Чтобы объяснить, что же уравновешивает гравитационное притяжение материи, ученые предположили существование «темной энергии», которая способствует расширению Вселенной. Физики полагают, что по меньшей мере 70 процентов Вселенной находится в форме «темной энергии». Тем не менее по сей день частицы, составляющие темную материю, и поле, которое составляет темную энергию, никогда непосредственно не наблюдались в лаборатории. По сути, ученые ничего не знают о 95 процентах Вселенной.

4. Сердце черной дыры

Черные дыры - одни из самых знаменитых объектов в астрофизике. Их можно описать их как области пространства-времени с такими сильными гравитационными полями, что изнутри даже не может пробиться свет. С тех пор как Альберт Эйнштейн в своей общей теории относительности доказал, что гравитация «искривляет» пространство и время, ученые знают, что свет не защищен от гравитационных эффектов.

Фактически, теория Эйнштейна была доказана во время солнечного затмения, которое продемонстрировало, что гравитация Солнца отклоняет лучи света, идущие от далеких звезд. С тех пор наблюдалось много черных дыр, в том числе огромная, находящаяся в центре нашей галактики. Но тайна того, что происходит в сердце черной дыры, до сих пор не решена.

Некоторые физики считают, что может существовать «сингулярность» - точка бесконечной плотности с некоторой массой, сосредоточенной в бесконечно малом пространстве. Однако, по-прежнему идут дискуссии о том, теряется ли информация внутри черных дыр, которые поглощают все частицы и излучение. Хотя от черных дыр исходит излучение Хокинга, оно не содержит никакой дополнительной информации о том, что происходит внутри черной дыры.

5. Разумная жизнь вне Земли

Люди испокон веков мечтают о пришельцах, когда они смотрят на ночное небо и гадают, может ли там кто-то жить. Но в последние десятилетия было обнаружено множество доказательств того, что это не просто мечта. Для начала, экзопланеты оказались гораздо более распространены, чем предполагалось ранее, причем у большинства звезд имеются планетарные системы. Также известно, что временный разрыв между тем, когда на Земле появилась жизнь, и когда появилась разумная жизнь, очень мал. Означает ли это, что много где должна была сформироваться жизнь.

Если это так, то нужно ответить на знаменитый «парадокс Ферми»: почему люди до сих пор не вступили в контакт с инопланетянами. Возможно, жизнь - обычное явление, но разумная жизнь редка. Может быть, через какое-то время все цивилизации решают не общаться с другими жизненными формами. Может, с людьми просто не хотят разговаривать. Или, как ни странно, возможно, это показывает, что многие инопланетные цивилизации уничтожают себя вскоре после того, как становятся технологически достаточно продвинутыми, чтобы общаться.

6. Путешествие быстрее скорости света

С тех пор как Эйнштейн изменил всю физику своей специальной теорией относительности, физики были уверены, что ничто не может двигаться быстрее скорости света. Фактически, теория относительности говорит, что когда любая масса двигается со скоростью, близкой к скорости света, то для этого требуется огромная энергия. Это видно в космических лучах сверхвысоких энергий, упомянутых ранее. У них необычайная энергия относительно их размера, но и они не путешествуют быстрее скорости света.

Жесткое ограничение скорости света может также объяснить, почему сообщения от чуждых цивилизаций маловероятны. Если они также ограничены этим фактором, то сигналы могут идти тысячи лет. В 2011 году в ходе эксперимента OPERA были получены предварительные результаты, которые предполагали, что нейтрино движутся быстрее скорости света.

Позже исследователи заметили некоторые ошибки в их экспериментальной установке, которые подтвердили, что результаты были неверными. В любом случае, если существует какой-либо способ передачи материи или информации быстрее скорости света, он, несомненно, изменит мир.

7. Способ описать турбулентность

Если вернуться из космоса на Землю, окажется, что и в повседневной жизни есть много вещей, которые трудно понять. За простейшим примером не нужно далеко ходить - можно открыть дома кран. Если открыть его не полностью, то вода будет течь плавно (это называется «ламинарным потоком»). Но если открыть кран полностью, то вода начнет течь неравномерно и разбрызгиваться. Это простейший пример турбулентности. Во многих отношениях турбулентность по-прежнему остается нерешенной проблемой в физике.

8. Сверхпроводник с комнатной температурой

Сверхпроводники - одни из самых важных устройств и технологий, которые когда-либо открыли люди. Это особый тип материала. Когда температура падает достаточно низко, электрическое сопротивление материала падает до нуля. Это означает, что можно получать огромный ток после подачи маленького напряжения на сверхпроводник.

Теоретически электрический ток может течь в сверхпроводящем проводе в течение миллиардов лет без рассеивания, потому что нет сопротивления его току. В современных же обычных проводах и кабелях из-за сопротивления теряется значительная часть мощности. Сверхпроводники могли бы уменьшить эти потери до нуля.

Есть одна проблема - даже высокотемпературные сверхпроводники должны быть охлаждены до температуры в минус 140 градусов по Цельсию, прежде чем они начнут демонстрировать свои замечательные свойства. Охлаждение до столь низких температур обычно требует жидкого азота или чего-то подобного. Поэтому это очень дорого. Многие физики по всему миру пытаются создать сверхпроводник, которые может работать при комнатной температуре.

9. Материя и антиматерия

В некотором смысле, люди до сих пор не знают, почему что-то существует вообще. Для каждой частицы существует «противоположная» частица, называемая античастицей. Итак, для электронов есть позитроны, для протонов существуют антипротоны, и так далее. Если частица когда-либо касается своей античастицы, они аннигилируют и превращаются в излучение.

Неудивительно, что антиматерия невероятно редкая, поскольку все бы просто уничтожилось. Иногда она попадается в космических лучах. Также ученые могут сделать антивещество в ускорителях частиц, но стоить это будет триллионы долларов за грамм. Однако, в целом антиматерия (как считают ученые) невероятно редкая в нашей Вселенной. Почему это так - настоящая тайна.

Просто никто не знает, почему в нашей Вселенной доминирует материя, а не антиматерия, ведь каждый известный процесс, который изменяет энергию (излучение) на вещество, производит одинаковое количество материи и антиматерии. Теория Уайлдера предполагает, что могут существовать целые области Вселенной, в которых доминирует антиматерия.

10. Единая теория

В XX веке были разработаны две великие теории, которые много что объясняли в физике. Одной из них была квантовая механика, в которой подробно описывались, как ведут себя и взаимодействуют крошечные, субатомные частицы. Квантовая механика и стандартная модель физики частиц объяснили три из четырех физических сил в природе: электромагнетизм и сильные и слабые ядерные силы.

Другой большой теорией была общая теория относительности Эйнштейна, объясняющая гравитацию. В общей теории относительности гравитация возникает, когда наличие массы изгибает пространство и время, заставляя частицы следовать по определенным изогнутым траекториям. Это может объяснить вещи, которые происходят в самых грандиозных масштабах - образование галактик и звезд. Есть только одна проблема. Две теории несовместимы.

Ученые не могут объяснить гравитацию способами, которые имеют смысл в квантовой механике, а общая теория относительности не включает эффекты квантовой механики. Насколько можно судить, обе теории верны. Но они, похоже, не работают вместе. Физики уже давно работают над каким-то решением, которое может примирить две теории. Оно называется Великой единой теорией или просто Теорией всего. Поиски продолжаются.

И в продолжение темы мы собрали ещё .

Есть темы, на которые писать — одно удовольствие. Сто тысяч авторов до тебя уже написали про ЭТО, сто тысяч про ЭТО напишут после, а всё равно найдётся читатель, который прочтёт ЭТО в первый раз. В данном случае речь пойдёт о квантовой механике. Подождите, не уходите на другой портал, пожалуйста! Не переживайте, что возникнут сложности, мы с вами ограничимся лишь скромной ролью стороннего наблюдателя. И поверьте, это совсем не сложно.

Что главное в эксперименте? Приборы? Теоретическая подготовка? Толковый ассистент? Нет, друзья. Единственное, без чего не может обойтись ни один эксперимент, — это экспериментатор. Нет его — нет никакого эксперимента. Пока не появился наблюдатель, который своим пытливым глазом смотрит за исходом опыта, а умелыми руками фиксирует его результаты, то, что происходит, никакой не эксперимент.